2025年8月29日下午,中国计算机学会青年计算机科技工作者论坛(CCF YOCSEF)成都携手成都市科技青年联合会,共同举办了一场以跨域融合·智启未来:‘人工智能+’场景跃升与治理协同”为主题的“蓉智汇”特别活动。此次活动旨在探讨人工智能技术在各行业融合中的挑战与机遇,推动人工智能高质量发展。活动由CCF YOCSEF成都现任学术委员会委员、四川农业大学周蓓和成都玻尔兹曼科技有限公司唐诗担任执行主席,由CCF YOCSEF成都现任学术委员会委员、成都工业学院杨雅志和浪潮集团李叶辉担任线上主席。

当人工智能技术加速与千行百业融合,国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确三阶段目标之际,特别活动聚焦三大现实挑战——场景碎片化:每个领域都在开发自己的AI系统,重复投入,难以互通;技术迭代越来越快,但隐私保护、伦理规则尚未筑牢;创新链协同不畅:技术研发、产业落地、政策支持之间仍有断点。未来需要打破技术与资源壁垒,推动跨域协作,实现碎片化场景向系统化、高价值应用转化;构建发展效率与安全可控并重的动态治理框架,防范伦理失控风险;凝聚青年科研与产业力量,重构“技术-产业-政策”共生创新的区域生态。

本次活动以 “人工智能高质量发展与成都方案”为核心,参会嘉宾包括成都市科技局高新处主持工作的刘轶副处长、西南财经大学计算机与人工智能学院副院长杨新、中国科学院成都计算机应用研究所副总工程师秦小林、国家超级计算成都中心市场推广部副部长陈磊、百度Al技术生态西南区域负责人黄凯、四川明炬律师事务所高级合伙人张婧等多位业内专家,同时吸引了来自网络信息安全、中医药、医疗设备、电子科技、化工、金融、农业等领域的从业者参与,形成跨领域、多层次的交流格局。

引导发言环节

特邀嘉宾杨新以“人工智能加何去何从”为主题开启分享,他回顾了从互联网到人工智能的发展历程,强调国家正通过一系列政策推动 AI 与科学技术、人文社科、民生福祉、治理能力等六大领域深度融合。杨新提出,当前需探索人机协同新模式,利用大模型和智能体提升科研效率,同时加强全球合作与治理,共同迎接 AI 发展的“春天”。

特邀嘉宾刘轶详细介绍了成都市人工智能产业的发展现状与政策支持举措。据其透露,成都已将 AI 产业纳入全市重点产业链,聚焦芯片、算力、算法和数据等核心领域,形成了完整的产业生态。目前,成都 AI 核心产业规模突破 190 亿元,企业数量超过1600家,近三年合作效率超30%,并入选多个国家级产业集群。在创新平台建设方面,成都集聚了64个高能级创新平台,拥有国家教育中心和智算中心,获批全国首批数据标准基地,已备案生成式AI服务大模型11 款,有效授权发明专利突破1万件。

特邀嘉宾秦小林在《人工智能产业发展机遇与挑战》中围绕AI技术成熟度与行业融合展开分析,他指出,AI技术在推动产业创新的同时,也面临跨领域应用适配、研究效率提升等挑战,需通过创新思维突破技术瓶颈,探索AI与各行业的深度融合路径。

思辨环节

活动的思辨环节围绕“算力与数据壁垒下的AI突破场景碎片化困局”“AI 伦理失控风险与发展安全动态平衡机制构建”“从单点突破到生态共生:AI重构产业创新链”三大议题,特邀嘉宾与参会者展开激烈讨论,形成了诸多具有建设性的观点。

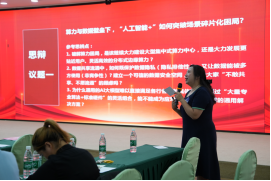

议题一:算力与数据壁垒下,“人工智能+”如何突破场景碎片化困局?

针对算力资源分散、数据孤岛导致AI应用场景碎片化的问题,特邀嘉宾陈磊指出,当前需从“算力聚合”与“数据安全共享”两方面发力:一方面,可通过四川省算力调度平台整合小规模算力中心资源,推动算力企业化、社会化,满足特定行业需求;另一方面,需建立安全数据共享机制,利用脱敏技术释放地震波、天气预报、罕见病数据集等科学数据的价值,同时构建可信数据安全空间。

讨论中,参会人员提出“模块化”解决方案,建议将通用模型模块集中存放,作为组件供不同场景调用,同时借鉴生物领域的多样性理念,通过多元模型提升AI系统稳定性。对于数据共享中的隐私保护与盈利模式问题,有参会者认为,需先明确数据流通的盈利机制,再通过集中式与分布式算力结合、智能终端边缘计算等方式,实现数据安全与流通效率的平衡。

议题二:AI伦理失控风险加剧,如何构建“发展安全”动态平衡机制?

随着AI技术快速发展,伦理失控风险成为行业关注焦点。针对该议题,特邀嘉宾张婧围绕 “AI 能力失控风险与构建发展安全动态平衡” 发言,指出2025 年AI风险已从理论转向现实,存在如隐私泄露、算法偏见、规模化、边界模糊、动态难控等特点。她提出“伦理技术化”可能性,应围绕隐私泄露、算法偏见、责任归属模糊等问题展开深入探讨,形成“技术+法律+社会” 三维应对策略。

技术层面,参会者提出需增强AI系统的透明度与可解释性,为AI安装“紧急制动机制”,例如在无人驾驶领域通过算法优化明确责任边界。法律层面,参会代表提出需建立动态监管框架,明确AI生成内容的知识产权归属、诉讼主体资格等问题,同时针对AI训练数据偏见、过度拟人化等问题划定使用边界。社会层面,有嘉宾提出应该倡导多元协同治理,建议企业、高校、科研机构设立AI伦理负责人,加强公众科普,推动全球范围内的AI安全治理公约构建。

议题三:从“单点突破”到“生态共生”,“人工智能+”如何重构产业创新链?

针对该议题,特邀嘉宾黄凯聚焦“AI重构产业创新链”,提出需关注从闭源到开源的商业模式转变,强调共建数据要素对释放AI与大模型价值的关键作用。他指出AI重构产业创新链中,高校应推动原始创新,企业需注重技术落地带来的效益与竞争力提升,社会层面可借AI实现普惠服务;同时提及通用大模型与行业数据结合开发垂直模型的路径,倡导产学研用深度合作与成果开放共享。

在该议题的思辨讨论中,大多数参会者一致认为,AI重构产业创新链需聚焦“数据共建、产教融合、企业协同”三大核心。数据方面,需挖掘数据要素价值,推动通用大模型与行业垂直模型结合,例如在医疗领域开发口腔大模型、在电子电路领域探索AI规划应用。产教融合层面,需改革人才培养模式,高校应与企业合作引入真实场景需求,培养适应产业发展的AI人才。企业协同方面,需构建“大厂+中小企业”的生态共生体系,通过零代码、低代码工具降低中小企业 AI应用门槛,同时推动高校科研成果与市场需求深度融合,让产学研用真正落地见效。

最后,成都市科技青年联合会百博科技服务团秘书宫健肯定了本次活动的成功举办,为今后双方进一步合作奠定了坚实的基础,他提到YOCSEF成都的文化和活动形式对市科青联有很大的影响,未来会更多借鉴和融合该形式,大家共同把科学问题探讨地更加深入。YOCSEF成都25-26主席成都大学刘昶对本次活动进行了总结,首先对本次合作活动中深入思辨和精彩分享给予了高度赞赏,同时也提出,大家要齐心合力,为中国“人工智能+”的稳健发展贡献兼具创新性与可行性的“成都方案”与YOCSEF智慧。

本次活动通过多领域专家的思想碰撞,明确了AI高质量发展的核心方向,成都市作为西部AI产业发展的核心城市,未来将继续以“人工智能 +”行动计划为抓手,通过打造创新生态、培育企业主体、推动成果转化,为全国 AI 高质量发展提供“成都样本”。

供稿:周蓓

审核:刘昶

终审:CCF YOCSEF成都主席会议成员