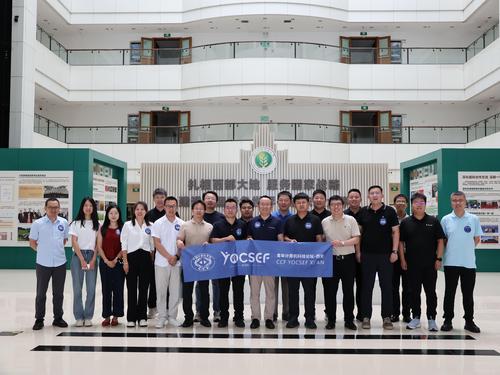

2025年8月10日,由中国计算机学会(CCF)主办、CCF YOCSEF西安学术委员会组织的 “大国小农”背景下农业大模型本土化路径探索技术论坛在西北农林科技大学南校区国际会议交流中心2楼会议室举行。论坛由YOCSEF西安AC委员张海曦、张洁共同担任执行主席,汇聚了来自高校、科研机构及企业的专家学者,围绕农业大模型本土化发展的核心问题展开深度思辨。活动邀请了西北农林科技大学张宏鸣教授、中国农业大学李振波教授、华南农业大学黄栋副教授、浙江托普云农智慧农业研究院张盛军副院长担任引导嘉宾,哈尔滨工业大学姜京池副教授、华中农业大学冯在文副教授、南京农业大学肖浏骏副教授等特邀专家参与讨论,YOCSEF济南学术秘书杨磊、AC委员郭旭超、YOCSEF西安AC和委员、以及数字西安、微分数智、海光信息等企业代表共同出席。

核心观点:

【适配难因】受限于农业数据碎片化程度高、高质量样本稀缺,模型架构设计与农业生产实际需求错位,以及农业专业知识未能系统整合等问题,通用农业大模型目前仅能初步解决 “认知”问题,难以覆盖我国农业生产数智化所需的感知、推理、决策全链条。

【技术瓶颈】农业大模型的本土化转型需突破多模态农业数据高质量融合、计算效率与动态更新能力的矛盾,同时解决模型 “幻觉”问题及农业大模型定量性问题精度低等技术瓶颈。

【破局路径】通用农业大模型需作为 “基础底座”提供全局决策支持,并与任务导向的垂直小模型进行协同;同时依托跨学科合作构建 “行业需求-技术匹配-场景验证”闭环,结合动态适应机制与可解释性框架,推动农业机理与模型逻辑的深度融合,实现本土化落地应用。

论坛伊始,执行主席张洁介绍了CCF YOCSEF的文化理念与西安分论坛的发展历程,执行主席张海曦对本次技术论坛的背景进行了介绍。

本次论坛主要分为引导发言和议题思辨两个环节:

在引导发言阶段,四位嘉宾从不同维度剖析农业大模型本土化的核心挑战与创新方向。

引导发言一:九壤耘星农业大模型关键技术及其应用

张宏鸣阐述了国产农业大模型的技术突破,提出通过构建多维度农业数据标签体系、融合知识增强检索与本地私有知识库等核心技术,实现从基因育种到田间管理的全流程精准决策支持。他强调,本土化关键在于“懂中国农业、解中国农民”,未来需通过自然交互技术将大模型打造为农民“听得懂、用得上”的智能助手。

引导发言二:垂直领域农业大模型的探索与实践

李振波指出农业大模型正从“水平通用”向“垂直深耕”转型,呈现多模态融合与垂直领域精准突破两大趋势。他强调垂直领域大模型的核心在于“懂农业、解需求”,未来应当深化多模态融合与跨学科合作,推动中国农业从“经验驱动”迈向“数据驱动”,为我国农业数字化转型提供有效支撑。

引导发言三:大模型赋能农牧企业管理的一些实践

黄栋聚焦企业面临的农业数据碎片化与决策压力问题,通过大模型技术手段,助力企业决策优化与业务调整,实现高效运营。他同时指出,大模型在农业中的应用仍需破解成本控制、模型幻觉及场景多样性适配等挑战,未来仍需要通过技术迭代与业务深度融合,为行业高质量发展注入新动能。

引导发言四:大模型技术在智慧农业中的应用

张盛军强调大模型垂直化与产业化是核心方向,智能体则赋予其“主动交互”能力,推动农业决策从被动响应转向主动预判。他同时提出大模型与新装备的深度结合正在重塑种植业全链条,未来应当持续推动“硬件+软件+数据”协同创新,构建覆盖耕种管收的智慧农业新生态。

随后,与会嘉宾围绕本次观点论坛的三个议题展开了讨论,并形成以下观点:

思辨议题一: 当前“通用”农业大模型为何难以有效适配本土农业生产场景?

l 数据基础薄弱与模型泛化能力不足。农业数据存在不确定性高、高质量数据稀缺、多模态数据获取难等问题,导致通用农业大模型难以学习本土化场景的复杂知识。此外,训练数据与农业专业知识的错位(如语言模态为主、缺少图像等关键模态),进一步削弱了模型对实际生产问题的解决能力。

l 模型架构与农业场景需求脱节。当前通用农业大模型多基于“大语言模型+农业数据”混合训练,但农业数智化需融合感知、认知、推理、决策等多环节能力,而大模型仅初步解决“认知”问题。同时,农业场景对个性化、碎片化问题的需求,与通用模型的普适性设计存在矛盾。

l 知识机理与模型逻辑的深度融合不足。农业生产涉及复杂的生物机理,但现有大模型缺乏对农业知识的系统性整合,难以实现从经验驱动向数据驱动的科学决策转变。

思辨议题二:“通用”农业大模型面向本土农业生产场景进行适配过程中面临哪些技术瓶颈?

l 数据质量与多模态融合瓶颈:农业大模型本土化适配面临数据质量与多模态融合的双重挑战。一方面,农业场景数据存在碎片化程度高、高质量量数据获取难等问题,且多模态数据的语义对齐与尺度匹配尚未突破,导致模型难以全面学习农业知识。另一方面,农业知识需持续迭代,但大模型难以实现实时训练与动态更新,需依赖小模型或增量学习技术,而当前农业场景中 “靠谱的小模型”稀缺。此外,农业信息孤岛现象严重,跨模态数据融合效果有限,模型的性能难以得到保证。

l 模型架构与计算效率矛盾:通用农业大模型在本土化适配中需平衡模型架构与计算效率。当前大模型作为任务规划中枢与小模型的协同路径尚未成熟,农业场景中缺乏经过验证的小模型支撑。同时,科研院所算力资源稀缺,大模型训练与部署成本高昂,需依赖轻量化小模型,但小模型的泛化能力与大模型的“幻觉”问题形成矛盾。此外,农业场景对实时性要求高,但大模型缺乏自主学习与快速响应能力,需探索具身智能技术实现 “感知-决策-执行”闭环,但相关技术仍处于早期阶段,难以满足复杂农业场景需求。

l 准确性与场景适配性挑战:农业大模型在准确性与场景适配性上面临显著挑战。一方面,大模型易出现“幻觉”,同一问题可能产生多种答案,需通过RAG技术、结构化提示词设计或知识图谱增强输出可控性。另一方面,农业场景中定量问题与定性问题对模型能力要求不同,大模型虽擅长知识性问题,但对定量问题支持不足,需明确适用场景。此外,农业从业者专业背景差异大,模型需降低使用门槛,但农村老龄化加剧了技术接受难度,进一步限制了大模型在本土化场景中的落地效果。

思辨议题三:农业大模型如何实现从 “通用”向 “本土适配”转型?通用大模型在该过程中当扮演何种角色?

l 通用大模型需作为 “基础底座”,通过结合垂直化技术实现本土化适配。通用大模型在农业本土化转型中应提供基础语言理解、多模态处理与知识生成能力,但需突破单一模态限制,通过跨模态语义对齐和知识蒸馏等技术提升精准度。其核心在于构建高质量数据底座,将农业语言与多源数据对齐,形成可迁移的垂直领域知识体系,为本土化适配奠定技术基础。

l 大小模型协同与轻量化部署是解决算力瓶颈与落地成本的核心。通用大模型的泛化能力受限于算力与成本,需通过“大小模型协同”与“轻量化技术”适配农业场景。大模型作为任务中枢提供全局决策支持,小模型则聚焦具体任务,通过模型剪枝、量化等手段压缩体积,降低边缘设备的部署门槛。同时,知识蒸馏技术可减少低质数据对模型的影响,确保在有限资源下实现高效推理与实时响应。

l 需进一步加强跨学科合作与场景闭环设计。农业大模型的本土化需打破学科壁垒,通过“行业需求分析—技术匹配—场景验证”闭环设计实现落地。跨学科合作可解决农业机理与模型逻辑的融合难题,例如通过持续学习机制吸收新数据优化决策规则。场景闭环设计需将农业流程拆解为标准化节点(如种植、监测、收获),并基于实际反馈动态调整模型策略,避免静态规则的局限性,确保技术方案与生产实践深度契合。

l 动态适应与容错机制是应对农业不确定性的技术保障。农业场景的时空异质性要求大模型具备动态适应与容错能力。技术路径需包括对抗训练增强模型健壮性、零样本推理应对未知场景,以及动态调整机制。通过构建可解释性框架与不确定性量化方法,模型需在“确定性”与“不确定性”问题间平衡风险与收益,保障本土化应用的可靠性。

思辨环节结束后,YOCSEF西安主席许鹏飞对本次技术论坛进行总结。他指出本次论坛深入探讨了农业大模型本土化适配中的核心问题,形成了系统性观点,为相关农科单位、技术企业及研究高校进行农业大模型本土化转型研究提供了很好的建议。YOCSEF西安将持续关注该领域发展,后续将设计专业论坛进一步深化研究,为农业智能化转型提供理论与实践支撑。

记录:王鸽

撰写:张海曦

校对:张洁、许鹏飞、王鸽、杨旭东